近年、日本社会は深刻な人手不足に直面しています。

この人手不足は単なる労働力不足にとどまらず、社会全体の活力を低下させる要因ともなりうるのです。

本記事では、最新のデータに基づき、人手不足が深刻な業界とその要因を深掘りし、さらに具体的な対策までを徹底的に解説していきます。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

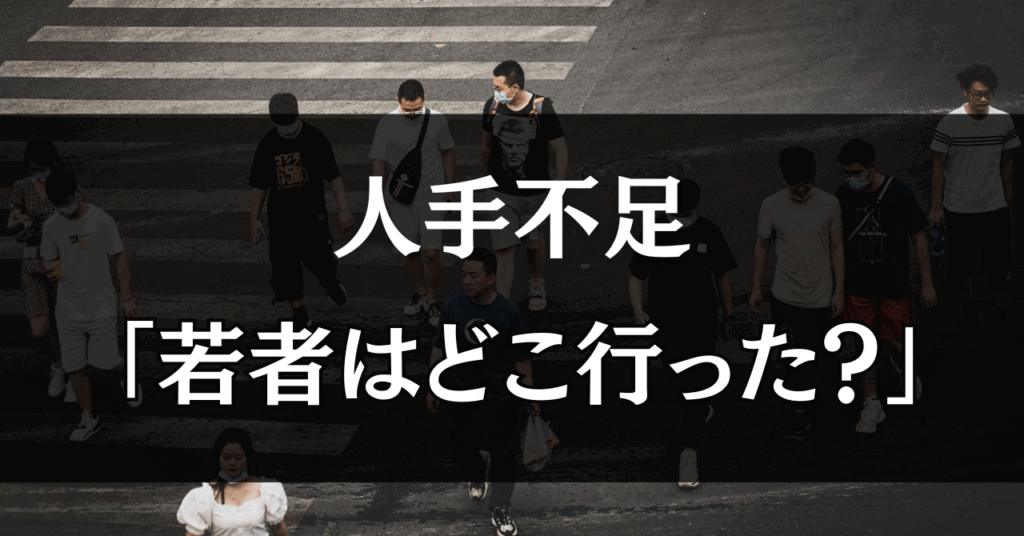

若者はどこへ行った?人手不足が深刻化する日本

現在、多くの企業が直面しているのが「人手不足」。特に若者はどこへ行ったのか、若年層の労働力減少は深刻な問題となっています。

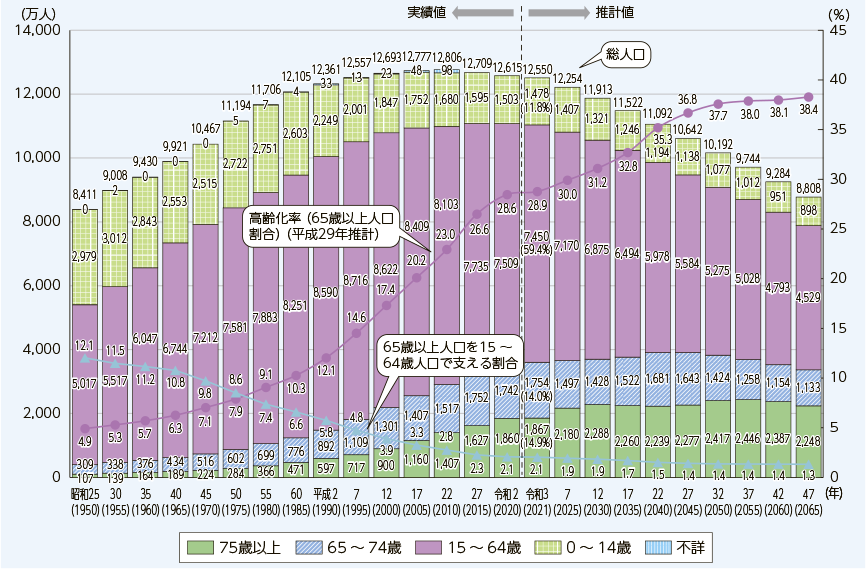

まず、日本の人口構成の変化をみると、若者が減っています。

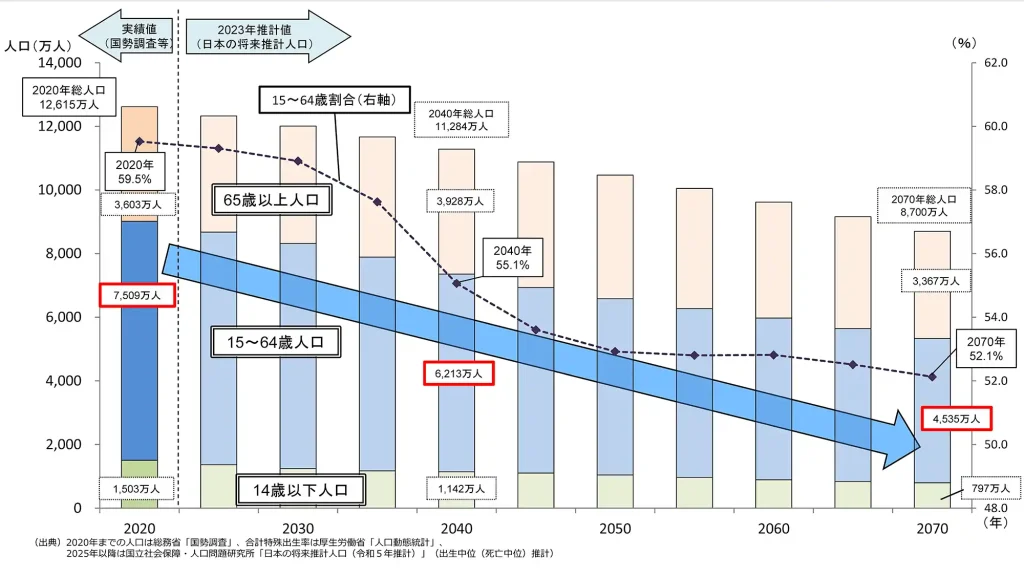

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、2020年には約1.25億人だった日本の総人口は、2050年には1億人を下回ると予測されています。この人口減少は、生産年齢人口、特に若い世代に大きな影響を与えています。

| 年 | 総人口(万人) | 15〜64歳人口(万人) |

| 2020 | 12,580 | 7,406 |

| 2030 | 11,912 | 6,879 |

| 2040 | 11,041 | 6,176 |

| 2050 | 10,022 | 5,532 |

上記は、日本の総人口と生産年齢人口の推移をまとめた表です。生産年齢人口の減少は、そのまま労働力人口の減少に直結します。この構造的な問題が、現在の多くの企業が抱える人手不足の根本原因です。

【2025年最新】人手不足の業界ランキング

日本の人手不足の現状を客観的に把握するためには、公的な統計データが不可欠です。

帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)」によれば、正社員の人手不足の業界ランキング1位は情報サービス、2位は建設、3位はメンテナンス・警備・検査、4位は運輸・倉庫、5位はリース・賃貸となっています。

| 順位 | 業界 | 人手不足を実感する企業の割合 | 人手不足の要因 |

| 1位 | 情報サービス | 72.5% | 急激なIT化によるエンジニア需要の急増 |

| 2位 | 建設 | 70.4% | 建物の改修や災害対策などの需要増大 |

| 3位 | メンテナンス・警備・検査 | 66.5% | インフラの維持・管理需要の増加 |

| 4位 | 運輸・倉庫 | 66.4% | コロナ禍以降の宅配サービス普及 |

| 5位 | リース・賃貸 | 65.9% | 旅行・インバウンド需要の回復 |

これらのデータからは、単に労働者が足りないという表面的な事実だけでなく、なぜその業界で人手不足が起きているのか、その背景にある構造的な問題も見えてきます。

「人手不足に対する企業の動向調査」からみる業界別の人手不足

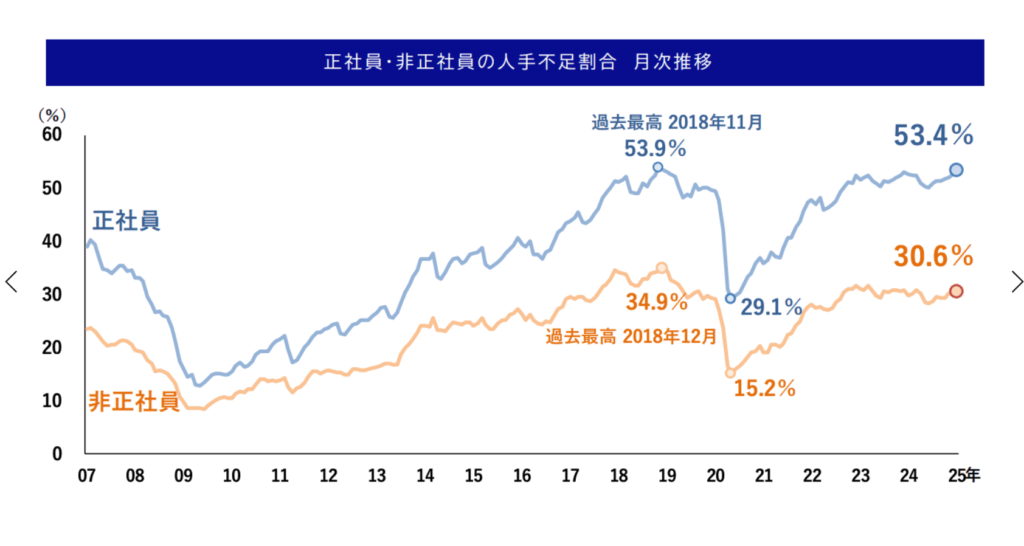

2025年1月時点、正社員の人手不足を感じる企業は53.4%と、コロナ禍以降で過去最高に達しました。4年連続で上昇しており、人手不足は深刻化しています。

また、非正社員の人手不足も30.6%と、2年ぶりに3割を超え、高止まりの傾向です。正社員・非正社員ともに、企業は労働力の確保に苦戦しているのがわかります。

人手不足が特にひどい業界

| 業界 | 人手不足の主な要因 | 具体的な影響 |

| 建設業 | 技能労働者の高齢化、若者の入職減少 | 工事の遅延、受注機会の損失 |

| 医療・介護業界 | 医師・看護師・介護士などの専門職不足、過酷な労働環境、低賃金 | 慢性的な人手不足(企業の人手不足感8割近く) |

| 運輸業 | トラック運転手の高齢化、長時間労働、若手不足 | 「2024年問題」による労働時間規制で人手不足がさらに加速 |

| サービス業(飲食・宿泊) | コロナ後の需要回復、非正社員の離職増 | 営業時間短縮、サービス品質の低下、旅館・ホテルの正社員不足率が70〜80%に |

現在日本で特に人手不足が深刻な業界は、「建設業」「医療・介護業界」「運輸業」「サービス業(飲食・宿泊)」となっています。これらの業界に共通しているのは、肉体的な負担が大きい、長時間労働が常態化している、賃金水準が低い、といったネガティブなイメージが払拭できていない点です。

深刻な人手不足を解消するためには、単に求人を増やすだけでなく、業界全体のイメージ改善や労働環境の抜本的な改革が不可欠でしょう。

人手不足の中、若者はどこへいったのか?

日本社会の労働力不足が叫ばれる中、「若者はどこへいったのか?」いくつかの理由を考察しました。

- 若者の人口が減少している

- 都市部への移住

- 仕事に対する価値観が変わっている

- フリーランスや新しいワークスタイルが増えている

- 海外への移住

若者の人口が減少している

日本の労働力不足の原因は、紛れもなく若者の人口減少です。特に生産年齢人口(15歳〜64歳)の減少は深刻で、これは少子化の影響が直接的に現れています。

厚生労働省の統計によると、日本の15歳から29歳の人口は年々減少し、この傾向は今後も続くと予測されています。 若者の絶対数が減っているため、どの業界も限られた人材を奪い合う形となり、採用の競争を激化させています。

都市部への移住

人手不足の背景に若者の都市部への移住が挙げられます。地方の過疎化と都市部への人口集中は、長年にわたり日本の大きな社会問題です。特に若者は、就職や進学の機会を求めて、東京や大阪といった大都市圏へ流出する傾向があります。

地方には、魅力的な仕事や十分な賃金、多様なライフスタイルを選択できる機会が少ないと感じる若者が多いためです。 企業や大学の多くが都市部に集中していることも、この流れを加速させています。

仕事に対する価値観の変化

現代の若者は、終身雇用や年功序列といった従来の価値観にとらわれません。仕事は生活のすべてではなく、自己実現やワークライフバランスを追求するための手段の一つと捉えられています。

給与の多さだけでなく、やりがい、職場の雰囲気、福利厚生、そして自由な働き方を重視する傾向が強まっています。若者は、自分のキャリアや人生を主体的にデザインしたいと考えており、その価値観に合わない職場からは、すぐに離れていってしまうのです。

フリーランスや新しい働き方の増加

特定の企業に属さず、自分のスキルを活かして複数の企業と契約するフリーランスや、場所にとらわれずに働くリモートワークといった新しい働き方が増えたのも人手不足の要因でしょう。特にプログラマー、デザイナー、ライターといった職種では、この傾向が顕著です。

また、副業を解禁する企業が増えたことも、若者が複数の収入源を持てるようになりました。一つの会社に依存しない、より柔軟で安定したキャリアを築くことが可能になり、従来の正社員採用のパイプが細くなっていると考えられます。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

海外への人材流出

若者の人手不足には、海外への人材流出も理由の一つです。日本国内の労働市場だけでなく、海外へと目を向ける若者も増加しています。グローバル化が進み、海外の文化や働き方に触れる機会が増えたことで、海外で働くことへのハードルが低くなったことが大きな要因です。

特に、ITやクリエイティブといった専門スキルを持つ若者は、日本よりも高い賃金や、より自由な働き方を求めて海外へ渡るケースが見られます。この海外への人材流出は、特に優秀な若手人材の確保を困難にさせています。

人手不足の業界がやるべき対応策

人手不足に悩む企業が今すぐ取り組むべき、効果的な3つの対策を具体的に解説します。これらは単なる対症療法ではなく、組織の未来を築くための重要な戦略となるでしょう。

- 幅広い採用手法を試みる

- 1人1人が労働の生産性を上げる

- AIやロボットの活用で業務の効率化

幅広い採用手法を試みる

幅広い採用手法を試みましょう。従来の求人広告やハローワークだけに頼る採用活動では、多様な働き方を求める現代の求職者には響きません。人手不足の時代を生き抜くためには、多角的な採用手法を試みるこ都が大切です。SNSや動画を活用した「採用ブランディング」も重要です。

企業の魅力を効果的に発信し、若者や専門職の興味を惹きつけることで、従来の採用媒体では出会えなかった層にアプローチできます。

1人1人が労働の生産性を上げる

限られた人数で最大限の成果を出すためには、従業員一人ひとりの生産性を高めることが人手不足の対策となります。これは単に「もっと早く、もっと長く働け」ということではありません。無駄な業務を徹底的に見直し、コア業務に集中できる環境を整えることです。

| 対策の柱 | 概要 | 具体的な行動例 |

| 生産性向上 | 限られた人員で最大の成果を出すため、従業員一人ひとりのパフォーマンスを高める。 | 無駄な業務を削減し、コア業務に集中できる環境を整備する。 |

| 業務フローの可視化と改善 | 非効率なプロセスや重複作業を見つけ出し、効率化を図る。 | 業務フローを図に整理し、問題点を洗い出す。改善策として、会議時間の短縮や不要な書類作成の廃止などを実行する。 |

| 属人化の解消 | 特定の従業員にしかできない仕事をなくし、組織全体の力を底上げする。 | 作業マニュアルを作成し、業務を標準化する。定期的な研修で従業員のスキルアップを図る。 |

具体的には、まず社内の業務フローを可視化し、非効率なプロセスや重複している作業を特定します。例えば、会議の時間を短縮する、不要な書類作成をやめる、といった小さな改善から始めることも可能です。

AIやロボットの活用で業務の効率化

AIやロボットは、人手不足を解消する上で最も有効な手段の一つです。特に、単純な繰り返し作業や肉体的な負担が大きい業務を自動化することで、従業員はより創造的で価値の高い業務に集中できます。

| 業界 | 導入されるAI・ロボット | 具体的な効果 |

| 製造業 | 組み立て・搬送ロボット、AI検査システムなど | 人手不足の解消、生産性の向上、品質の安定化 |

| サービス業 | AIチャットボット、配膳ロボットなど | 顧客対応の自動化、ホール業務の効率化、従業員が接客に集中できる |

| 医療・介護 | 介護ロボット、見守りシステムなど | 職員の肉体的・精神的負担の軽減、より質の高いケアの提供 |

例えば、製造業では、組み立てや搬送をロボットが代行することで、人手不足を補うだけでなく、生産性の向上や品質の安定化も実現しています。 サービス業では、AIチャットボットが顧客からの問い合わせ対応を自動化したり、配膳ロボットがホール業務の一部を担ったりすることで、従業員は接客など人間にしかできない業務に注力できます。医療・介護分野でも、介護ロボットや見守りシステムが導入され、職員の負担軽減に貢献しています。

もちろん、AIやロボットの導入には初期投資が必要ですが、長期的に見れば人件費の削減や生産性向上によるメリットは非常に大きいと言えます。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

人手不足に関するQ&A

ここでは、若者の人手不足に関するQ&Aになります。

企業はなぜ従業員を雇わないのか?

人手不足が深刻な一方で、「企業はなぜ従業員を雇わないのか?」という疑問を持つ人もいるでしょう。理由は下記だと考えられます。

- 人件費の上昇

- 研修、育成コスト

- デジタル化や業務自動化による効率化

単純作業はAIやロボットに代替されるようになり、企業は必ずしも大量の労働力を必要としなくなりました。つまり、企業は人件費を抑えつつ、業務効率を上げるために、より専門性の高い人材か、あるいは少ない人数で業務を回す戦略へとシフトしているのです。

人手不足はいつまで続く?

残念ながら、日本の人手不足は今後も長期的に続くと予想されています。その理由は、少子高齢化という根本的な構造にあります。

少子高齢化の進行により、日本国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、日本の生産年齢人口(15~64歳)は年々減少し、2050年には約5,300万人(2021年比で約30%減)まで縮小するとされています。

まとめ

人手不足は、少子高齢化という根本的な社会構造が原因であり、今後も長期的に続く深刻な問題です。しかし、これは単なる労働力不足ではなく、企業や社会全体が変わるべき時期を迎えているサインでもあります。

若者は都市部への移住や新しい働き方へシフトし、企業は人件費や育成コストを考慮しつつ、デジタル化で効率化を図っています。この状況を乗り越えるためには、企業は柔軟な採用手法で多様な人材を獲得し、従業員一人ひとりの生産性を高め、AIやロボットを積極的に活用して業務を効率化することが不可欠です。

人手不足を逆境ではなく、イノベーションを起こす好機と捉えることが、持続的な成長へのポイントとなるでしょう。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

は採用後は、費用はかかるの?-300x157.png)

無料掲載できないのはなぜ?-300x157.png)

掲載終了したあとも再掲載できる?-300x157.png)

貴社の求人はまだインディードに掲載されていませんとは?-300x157.png)