近年、多くの企業で「退職ラッシュ」が社会問題となっています。

放置すれば、会社の生産性は落ち、最悪の場合、倒産へと追い込まれる可能性も。

本記事では、退職ラッシュの原因と具体的な対策を解説します。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

退職ラッシュとは

退職ラッシュとは、従業員が短期間に大量に退職してしまう現象のこと。特に、会社の貴重な人材(キーマン)が退職することで、退職ラッシュが引き起こされることを言います。

近年では、入社して3年以内の若手社員が一度に辞めてしまう例も目立ちます。部署やチームのリーダー、ベテラン社員が立て続けに辞めてしまうケースはどの企業でもあり得ることです。

関連記事:優秀な人が辞めるとショック…退職を防ぐ方法を解説します。

退職ラッシュが会社に与える4つの影響

退職ラッシュが会社に与える影響を紹介します。

- 運営できなくなり倒産

- 人手不足で生産性が落ちる

- 企業のイメージの悪化

- 残された社員のやる気が維持できない

運営できなくなり倒産

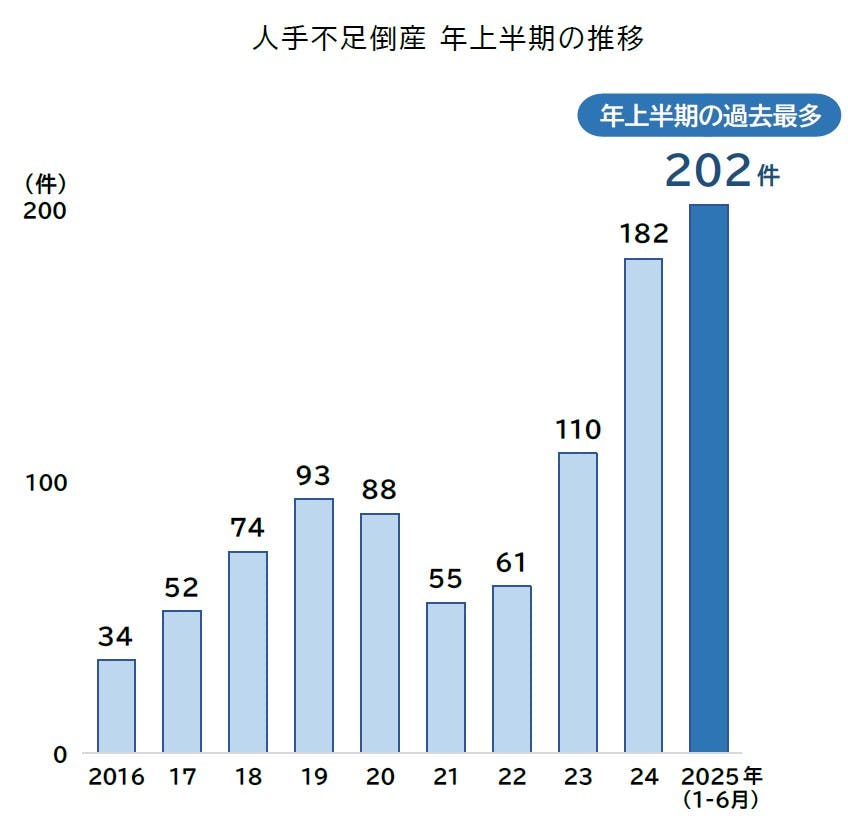

退職ラッシュの末路として、最悪のケースは企業が倒産に追い込まれます。業務の中核を担っていたベテラン社員や、専門的なスキルを持つ人材がまとめて辞めてしまうと、事業の継続が不可能になるからです。

下記は、帝国データバンクの人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)のデータです。人手不足による倒産は2025年上半期に202件を記録し、前年同期の182件から20件増加し、2年連続で過去最多を更新しています。

採用が追いつかないうちに、顧客へのサービス提供が滞ったり、品質が低下したりして、倒産に至るケースも少なくありません。退職者が多い企業は、外部からの信頼も失いやすいため、取引先との関係悪化にもつながってしまうでしょう。

人手不足で生産性が落ちる

退職ラッシュが起これば、人手不足によって生産性の低下を招きます。残された社員は、退職者の穴を埋めるために、通常業務に加えて、今まで担当していなかった仕事まで引き受けることになります。

その結果、一人ひとりの業務量が増え、負担が大きくなるため、丁寧な仕事ができなくなります。品質の低下や納期の遅延が頻繁に発生し、顧客満足度も低下するので気を付ける必要があります。

企業のイメージの悪化

退職ラッシュは、企業のイメージを悪くします。退職ラッシュの事実は、外部にも伝わり「ブラック企業なのでは?」と感じとれてしまうからです。

退職した社員がSNSや口コミサイトで会社の不満を公表することも多く、優秀な人材が集まらなくなるという深刻な問題が発生します。人材不足がさらに深刻化するので企業の立て直しが難しくなるでしょう。

残された社員のやる気が維持できない

退職ラッシュが起きると、残された社員のモチベーションを低下させます。信頼していた上司や同僚が次々と辞めていくと、「この会社にいて大丈夫なのだろうか」「自分も辞めるべきか」といった不安や疑念が生まれるからです。

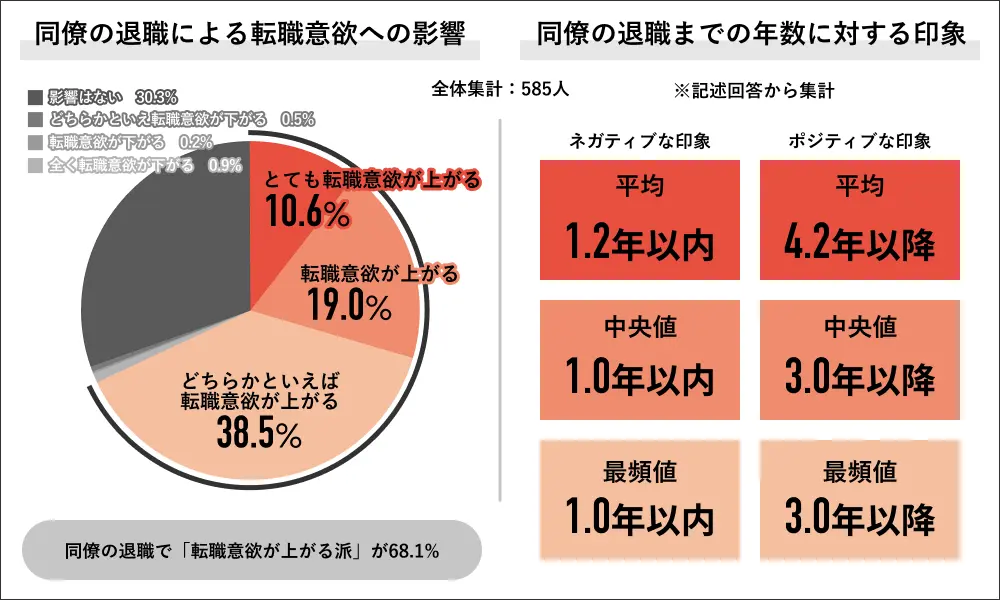

実際に下記のJob 総研のデータによれば、同僚の退職による転職意欲への影響を調査したところ「転職意欲が上がる派」が68.1%と過半数を占めています。

退職者の業務を引き継ぐことで、新たな負担が増え、仕事への意欲を失ってしまうため、このような状況が続けば、残された社員も退職を検討しはじめてさらに退職ラッシュを発生させることになるでしょう。

退職ラッシュが起こる原因

退職ラッシュが起こる原因は、以下の4つが挙げられます。

- ワークライフバランスが崩壊している

- エース社員や人望の厚い管理職の離職

- 社内の風通しが悪い

- 人事評価の基準があいまい

ワークライフバランスが崩壊している

退職ラッシュの大きな原因の一つが、ワークライフバランスの崩壊です。労働時間が長くなると、心身の疲労が蓄積し、仕事のパフォーマンスが低下するだけでなく、趣味や家族との時間も犠牲になります。

ワークライフバランスを重視する現代の求職者にとって、魅力のない企業と判断されてしまうのです。

キーマンや中堅社員の離職

退職ラッシュの引き金となるのが、キーマンや中堅社員の離職です。業務の中核を担い、精神的な支えとなっていた人物が辞めるのは、残された社員にとって大きなショックだからです。

社員が抜けた穴を埋めるために、残った社員の業務負担が急増し、会社がそのまま崩壊していくこともあるのでサポートが必要でしょう。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

社内の雰囲気が悪い

退職ラッシュが起こる原因として社内の風通しや雰囲気が悪いことも原因です。

上司が部下の意見を軽視したり、一方的な指示ばかり出したりするような組織では、社員は「自分の声は届かない」と感じ、不満が募り最終的に退職へ繋がります。

社員同士のコミュニケーションが不足し、孤立感を感じやすくなるのも風通しの悪い職場の特徴です。

人事評価が正当じゃない

人事評価の基準が正当じゃないことも、退職ラッシュが起こる要因です。「何をすれば評価されるのか分からない」「頑張りが正当に認められない」と感じると、社員のモチベーションは著しく低下するからです。

どれだけ成果を出しても、上司の主観や感情で評価が決まってしまうと社員は不公平感を抱き、やる気を失い退職を考えるようになります。

退職ラッシュから会社を立て直しの3STEP

退職ラッシュという危機的状況を乗り越えるには、迅速かつ根本的な対策が不可欠です。ここからは、退職ラッシュの立て直しの方法を解説します。

- 退職ラッシュの原因をみつける

- スピード感もって改善案をまとめる

- 既存社員のフォロー

STEP①

退職ラッシュの原因をみつける

退職ラッシュの立て直しをする場合、根本的な原因を特定しましょう。まず、退職した社員への丁寧なヒアリング(退職面談)を必ず実施してください。

- 「なぜ辞めることになったのか」

- 「会社の不満点はどこにあったのか」

- 「何かが違えば、退職の結論には至らなかったか」

- 「職場環境や人間関係に不満や問題点はあったか?」

具体的な業務内容や人間関係について本音を引き出すことが重要です。次に、既存の社員に対しても、匿名でのアンケートや1on1ミーティングを実施し、現状の課題や不満点を洗い出します。これにより、経営陣や人事担当者が把握していなかった問題が明らかになることがあります。

STEP②

スピード感もって改善案をまとめる

退職ラッシュの立て直しをするための原因が特定できたら、次はスピード感をもって改善案をまとめ、実行に移すことです。社員は「この会社は何も変わらない」と感じると、さらに不信感を募らせます。そのため、特定された問題を解決するための具体的な行動計画を立て、すぐに着手してください。

例えば、

- 長時間労働が問題⇒業務プロセスの見直しやITツールの導入

- 給与が不満⇒給与や手当の見直し

- 評価があいまい⇒人事評価制度の変更

人事評価制度が不明瞭であれば、評価基準を明確にし、社員に周知する場をつくります。これらの改善案は、ただ経営陣だけで決めるのではなく、実際に影響を受ける社員の声を取り入れながら策定することで、納得感が高まり、実行後の効果も大きくなります。

STEP③

既存社員のフォロー

退職ラッシュから立て直しをするなら、既存社員のフォローも行いましょう。残された社員は大きな不安を解消し、モチベーションを維持するための丁寧なケアが大切です。早期の人材補充や公正な評価や報酬で報いることも重要です。既存社員が「この会社に残ってよかった」と感じられるように、積極的なコミュニケーションと具体的なサポートを行うことが、組織の再建につながります。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

退職ラッシュを起こさないための対応策

ここでは、退職ラッシュを防ぐための具体的な対策を4つの柱で解説します。

- 労働環境の見直し

- 幹部研修を行う

- コミュニケーションの場を積極的に作る

- エンゲージメントツールの導入

労働環境の見直し

退職ラッシュを起こさないための対応策として、労働環境の見直しをしましょう。従業員が安心して働ける環境を整えることは、離職率を低下させる重要な要素です。

例えば、働き方・休み方改善ポータルサイト|厚生労働省のデータによればトヨタ自動車、は「ノー残業デー」や「フレックス制度」「勤務間インターバル」を導入し、残業時間を管理しています。

フレックスタイム制やリモートワーク制度の導入など、柔軟な働き方を認めることは、多様なライフスタイルを持つ従業員のニーズに応えられます。休暇制度を充実させ、有給休暇の取得を奨励することで、リフレッシュを促し、仕事へのモチベーションを維持できます。

幹部研修を行う

退職ラッシュを起こさないための対応策として、幹部研修を行うのも一つの手です。中間管理職のマネジメント能力は、チームの士気やパフォーマンス、そしてメンバーの定着率に直結します。

管理職向けに

- コーチング

- メンタリング

- コミュニケーションスキル

- ハラスメント防止など

上記に関する研修を定期的に実施することは非常に効果的です。適切なフィードバックと成長機会を提供できるかどうかが、従業員の成長意欲と会社への帰属意識を高める鍵となります。

コミュニケーションの場を積極的に作る

退職ラッシュを起こさないための対策として、コミュニケーションの場を積極的に作ってください。風通しの良い組織離職を防ぐ上で必要です。従業員が、日頃の業務における課題や不安を気軽に相談できるような、機会をつくってください。

コミュニケーション活性化施策の例

| 施策名 | 目的 |

| 1on1ミーティング | 個別課題の共有、キャリア相談 |

| シャッフルランチ | 部署を超えた交流、関係構築 |

| 社内SNS | カジュアルな情報共有、共通の趣味 |

| チームビルディング | チーム内での信頼構築、協力促進 |

社内SNSやランチ交流会、チームビルディングイベントなどを企画し、非公式なコミュニケーションを促進するのも有効な手段です。従業員同士の絆を深め、組織全体の一体感を高められます。

エンゲージメントツールの導入

退職ラッシュを起こさないための対策として、エンゲージメントツールの導入をしてください。テクノロジーを活用することも、退職ラッシュを防ぐための有効な選択肢です。近年、従業員の離職リスクを可視化し、早期に兆候を検知するさまざまなツールが登場しています。

サービス例

| サービス名 | 主な機能 | 導入効果 |

| はたLuck(株式会社オオゼキ、日清プラザ株式会社の導入事例) | 感謝や称賛を送る「星を贈る」機能、有機的な情報共有機能 | 従業員同士や店長間のポジティブなコミュニケーション活性化、組織の一体感向上、離職率や売上の改善、スタッフの定着率向上 |

| モチベーションクラウド(リンクアンドモチベーション) | 月次・週次でのエンゲージメントサーベイ、AIによる優先課題の提案、コンサルティング支援 | 組織課題の科学的な特定、PDCAサイクルによる離職防止の具体策の実行 |

| Unipos、TUNAG | チーム内での感謝・称賛ポイント送信機能、完全匿名性サーベイ、リアルタイムでのフィードバック機能 | 社内コミュニケーションの活性化、仕事へのモチベーション・帰属意識の向上、「声なき不満」の吸い上げ、突然の退職やチーム疲弊の未然防 |

ツールの導入は、データに基づいた客観的な離職防止策の立案を可能にし、属人化しがちなマネジメントを改善するきっかけにもなります。

まとめ|退職ラッシュの立て直しはどうすべき?退職が止まらない原因と対策を紹介!

退職ラッシュは、単に人手不足を招くだけでなく、残された従業員の業務負担増、企業文化の悪化、そして組織全体の士気低下を招く悪循環を生み出しかねません。これを防ぐためには、単発的な対策ではなく、組織全体の課題として向き合うことが大事です。

従業員一人ひとりの声に耳を傾け、彼らが働きがいを感じられるような環境を継続的に作り続けることで、退職ラッシュのリスクを軽減し、企業は持続的な成長を遂げられるでしょう。

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!

今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/

非掲載になったら解除できない?-300x157.png)